Historische Sielbauten www.sielwerk.de

Historische Sielbauwerke und ehemalige Sielstandorte in Ostfriesland-Friesland

Historisches Wassermanagement

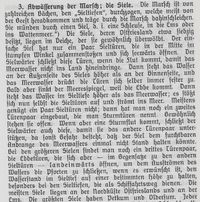

Historische Definitionen : Was ist ein Siel ?

( Vergrößerung: Klick )

( Quelle: Rudolf Bielefeld, Ostfriesland, Aurich 1924, Seite 125 - 2 Abschnitte )

( Quelle: Johann Conrad Freese, Ostfrsl. u. Harlingerland, Aurich 1796 - Seite 323 - 1 Abschnitt, rechts )

1 ) Sielgeschichte - Ursprünge im ostfriesischen-friesischen Raum

Einblick in ein Siel - Sieltunnel ( Video unten anklicken ) Kulturgeschichtliche Spurensuche...ein Hauch von Lost Place

Altes Weekeborger Siel an der Ems - im Sieltunnel. Siel derzeit wg. Unfallgefahr gesperrt.

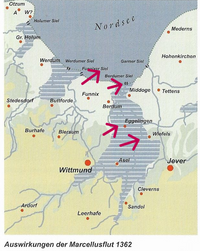

Klima, Wetter und Wasser sind aktuelle Themenbereiche. Historisches Wassermanagement, das Sielwesen, hat jahrhundertelang das Leben der Menschen in Ostfriesland-Friesland bestimmt. Ganze Dörfer sind in verheerenden Sturmfluten untergegangen - menschliches Leid und Not hat ganze Generationen geprägt.

Siele haben immer eine Doppelfunktion: Entwässerung und Schutz vor Fluten. Mit dem Aufkommen der Ebbetore erweitert sich die Funktionsvielfalt der Siele: Jetzt kann am Siel Binnenschifffahrt betrieben werden. Handel und Schifffahrt haben nun einen neuen Ortstyp geschaffen - den Sielhafenort.

Siele sind kulturgeschichtliche Mahnmale von besonderer aktueller Bedeutung.

Ältester schriftlicher Hinweis auf ein Siel ist auf das Jahr 970 n. Chr. datiert. ( Johann C. Freese, Ostfriesland und Harlingerland, Aurich 1796, Seite 324 ) Freese nennt diese Jahreszahl und kommentiert:

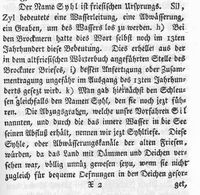

" Die älteste Nachricht, die wir haben, ist von dem Schlicker Syhl (Siel), welcher an der Jade, bei Brittewarden und Großen Scheidens, in dem vormaligen Rüstringerland, jetzigen Herzogthum Oldenburg, lag. Es soll dieser Syhl im Jahre Christi 970 von dem Grafen Otto zu Oldenburg erbauet und so massiv angelegt seyn, dass er darin, mit schweren Kosten, kupferne Thüren machen lassen ".

" Eine am 17ten November 1218 entstandene Wasserfluth soll dieses Schlickersyhl weggerissen haben. Ein sehr großer Strich Landes dadurch ein Raub der Wellen geworden und in den Meerbusen der Jade gänzlich vergangen seyn ".

( Quelle: Kartenwerk - Gemeinfrei-Urheberschutz abgelaufen )

Des Weiteren zitiert Freese den Gelehrten Johann Ludwig Hogrefe um 1790 mit der Aussage:

" In welcher Zeit die Syhle ( Siele ) oder Abzugsschleusen in den Deichen erfunden, ist nicht bekannt. So viel weiß mann aber, dass sie sehr alt seyn müssen, weil im Jahre 1218 den 17ten November im Oldenburgischen, ein, schon vor mehr als hundert Jahren angelegtes Syhl durchbrochen ( wurde ). Wodurch dann ein großer Theil des Oldenburgischen, nebst dem benachbarten Friesland, von der See überschwemmet worden (ist ) ".

Noch ein Blick in einer der bremischen Chroniken ( Seite 358), dort heiß es:

"... dass die Überschwemmung dadurch veranlasst worden (ist), dass Graf Moritz selbst bei Gelegenheit eines Krieges mit den Friesen, den Schlicker Syhl durchstechen lassen ( hat ).

In der Chronik wird jedoch vermerkt, " dass das Dasein eines Schlicker Syhl ...nur auf Überlieferung beruhe ".

Alle weiteren Quellen bestätigen aber, dass es ein Schlickersiel gab - nur die frühe Datierung auf 970 wird ambivalent historisch thematisiert.

( Kartenausschnitt - Entnahme :Oskar Tenge, Beschreibung der Deich und Uferwerke- Jev. Deichverband , Oldb. 1844)

Ergänzend die Bewertung von Carl Woebcken, Pastor und Historiker,in der Veröffentlichung von Theodor Janssen, (Gewässerkunde Ostfriesland, Aurich 1967):

" Im Jahre 1218, den 27. November ( hier tatsächlich der 27. und nicht der 17. ) verging Friesland ganz sehr in Wassernöten und brach das Brack ( Schwarze Brack) bei Alt Gödens ein und verdarb den Schlicker Siel und das ganze Land, das dazu gehörte ".

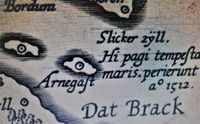

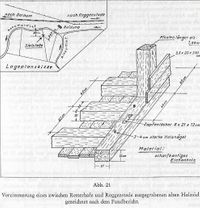

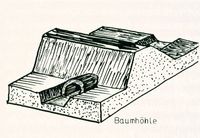

Allerdings bezweifelt Woebcken ( geb.1878 - gest. 1965 ) das Jahr 1218 und geht auf einen Fund im Jahre 1952 in der Nähe von Roggenstede/Dornum-Gemarkung Reidump ein. Die dort gefundenen Holzsielteile, so Woebcken, sind auf das Jahr um 1100 datierbar.

Das Reidumper Siel - 1952 bei Baggerarbeiten entdeckt.

( Bild: Entnahme. Th. Janssen, Gewässerkunde Ostfriesland, Aurich 1967)

In diesem Zusammenhang verweist T. Janssen auf B. Arend ( Baltasar Arend, Landesbeschreibung vom Harlingerland, Wittmund, 1684), der wiederum auf zeitgleiche oder ältere Sielstandorte eingeht:

" ..Arend spricht von einer kupfernen Sielpfanne, die am Ülkengat an der Stelle des Vorgängers des alten Funnixer Siels von 1600 gefunden wurde und erwähnt einen alten Berder Siel an der jeverschen Grenze. In beiden Fällen handelt es sich um Torsiele; denn die Pfanne ist nichts anderes als das Lager für den Drehzapfen eines Sieltores ".

Eine Flutrinne der alten Harlebucht, ausgehend im Bereich Berdum-Eggelingen, erreichte sogar die Gegend um Sande. Dieser Gezeitenstrom war im Laufe der Zeit durch vier Siele unterbrochen: Ältestes Siel war das Schluis - Siel, dann folgte das Steenscharer Siel, das alte Beerder Siel und schließlich das neue Beerder Siel ( Th. Janssen, Gewässerkunde Ostfriesland, Seite 149 ).

Das alte Beerder Siel ( Berdumer Siel ) diente anfangs zentral der Entwässerung der alten Harlebucht. 1598 erfolgte die Stilllegung des Siels und die Errichtung des neuen Beerder Siels.

Des Weiteren sind in diesem Kontext die " Werder Olde Schlüse " ( Werdumer Siel) und die " Fonnixer Schlüse " ( Funnixer Siel ) -1650 -, sowie das Holumer Siel und das Siel vom Garms zu nennen.

Ulrich von Werdum ( 1632-1681 ) verweist, so zitiert Freese weiter, auf ein uraltes Kleisiel im Bereich der alten Harlebucht ( Seegat Altharlingersiel ). Siehe dazu: Bereich 3.

Das zentrale Berder Siel ( Berdumer Siel ) zur Entwässerung der alten Harlebucht - begleitend mit dem Garmssiel-Weedersiel und Holumersiel: > Karte

(Kartenausschnitt: Archiv Groningen Ostfriesland)

Schlickersiel und Kleisiel haben gleichbedeutende lokale Ursprünge. Das Watt oder auch der wässerige Marschboden wird als Schlick oder Klei bezeichnet. Bei beiden schriftlichen Namensüberlieferungen fehlt der regionale Bezugshinweis, so dass die allgemeine Namensgebung für diese beiden Siele auf ein sehr hohes Alter zurückzuführen ist.

Das Sluis Siel, Nähe Wiefels, - im südlichen Bereich der alten Harlebucht - gehört zum gleichen Ursprungszusammenhang.

Alte Einzelsielstandorte in der Harlebucht: ( von unten nach oben )

Schluis Siel, bei Wiefels - Flurkarteneintrag vorhanden

Steenscharer Siel zwischen Eggelingen u. Toquard - kein Flurkarteneintrag, aber Literaturhinweise vorhanden

Altes erstes Beerder Siel - Flurkarteneintrag vorhanden

Zweites Beerder Siel - Flurkarteneintrag vorhanden

(Bild: Entnahme aus einem Infoheft. Hersg. RUZ Regionales Umweltzentrum Schortens / Pfeilmarkierungen ergänzt )

Egidius ( Hans Egidius, Der Jadebusen, Oldenb. 2011 ) stellt aber glaubhaft fest, dass es keine schriftliche Überlieferung für eine Sturmflut am 17. Nov. 1218 gibt und datiert den Untergang des Schlicker Siel auf das Jahr 1219 ( 16. Jan. ) - die Marcellusflut.

Der Autor geht bezgl. der Erstdatierung eines Siels weiter auf eine urkundliche Quelle von 1276 ein, die auf ein Siel schließen lässt: " de syhle abbates ordinis sancti Benedicti ", womit Kloster Sielmönken in der Krummhörn gemeint ist.

Fest steht, dass das Kloster Sielmönken für bestimmte Entwässerungsareale am Flutungsende der ehemaligen Sielmönkener Bucht verantwortlich war. Denn der Prior vom Kloster war 1539 mit an der gräflichen Ausarbeitung einer Siel-und Deichordnung beteiligt.

Schultze ( Arnold Schultze, Die Sielhafenorte, 1962, Seite 81 ) verweist auf Arends ( Arends F., Erdbeschreibung des Fürstentums Ostfriesland u. Harlingerland, Emder 1824) und Wildvang ( Die Geologie Ostfrieslands, Berlin 1939 ) auf ein Siel im Inneren der Sielmönkener Bucht, errichtet im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Benediktinerklosters, das 1276 erwähnt wird.

Janssen ( Th. Janssen, Gewässerkunde Ostfriesland, Seite 212 ) nennt die Siele in Wester-u. Osterhusen, bei Hinte, und schreibt dem Kloster Sielmönken " die Aufsicht und Verwaltung " zu.

Kloster Sielmönken war somit " die Aufsicht und Verwaltung eines oder mehrerer örtlicher Siele anvertraut " ( Steffens Gerhard in : Die Acht u. ihre sieben Siele, Leer 1987, Seite 35).

Steffens verweist weiter auf eine Urkunde ( Urk. 175 ): " Der Sielmonick erhob um 1400 schon Beiträge in Geld, allerdings nicht wie heute in regelmäßiger Folge, sondern nur -wann und wie oft- es für nötig gehalten wurde " ( Steffens Gerhard, ebd. Seite 35 ).

Hauptsächlich war das Kloster Sielmönken wohl mit administrativen Aufsichtsangelegenheiten im Sielwesen beschäftigt - ähnlich dem Sielrichtertum.

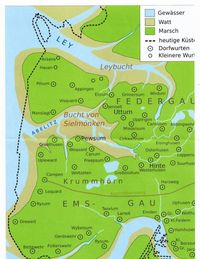

Die Karte zeigt die alte Bucht von Sielmönken mit den Orten Oster-u. Westerhusen bei Hinte - hier waren uralte Siele angelegt. Um 1250-1300 n. Chr. war die Bucht versandet und teilweise schon komplett niedrig eingedeicht. Das Sielkloster Sielmönken, auf der Karte noch nicht aufgeführt, lag Nähe der Ortschaft Freepsum. Der kleine Kartenausschnitt, unterhalb, zeigt den " Sielemonken " Klostereintrag mit Kreuzsymbol.

(Quelle: - Bild 1 Rund um Ems und Dollart, Groningen - Leer, 1992, Beilage )

(Quelle: - Bild 2 Auszug Karte, C. Allard, 1670, Archiv Groningen,)

Über das Jade-Schlickersiel gibt es nachweislich die meisten schriftlichen Hinweise..

Abschließend zusammengefasst noch einmal die ältesten Hinweise auf Siele im Bereich Ostfriesland-Friesland:

Schlickersiel / Jade

Berder Siel / Funnixer-u. Weerdersiel / Steenscharer Siel - Sluis Siel /Kleisiel im Bereich der alten Harlebucht

Reidumper Siel im Bereich der alten Dornumer Bucht -Accumer Ee

Wester-u. Osterhusen im Zusammenhang mit Sielmönken als Aufsichtsinstanz

( Die Zitate aus der Primärliteratur sind mehrheitlich archivisch erfasst ).

2 ) Entwicklung des Landschaftsraumes

Ostfriesland mit Buchten, ehemaligen nacheiszeitlichen Binnengewässern, die großen natürlichen Entwässerungstiefs, erste Sielorte und die vorgelagerten Eilande >Karte

(Kartenausschnitt: Archiv Groningen )

Die ostfriesische Küstenlinie war nicht immer so gradlinig eingedeicht, wie sie sich heute darstellt.

Die gesamte ostfriesische Küste war mit Buchten versehen und gliederte den Marschengürtel in halbinselartige Gebilde.

Einige Meereseinbrüche, wie die Bucht von Sielmönken hatten um 800 n.Ch. ihre größte Ausdehnung, andere Buchten, wie die Leybucht dagegen erst um 1500 n. Ch.

Die holozänen Ablagerungen ( Marsch ) in den ersten Jahrhunderten nach Chr. führten dazu, dass der Marschenküstengürtel nur noch bei Flut überschwemmt wurde. Gleichzeitig erfolgte damit eine Besiedlung der Marschgebiete; im 7. und 8. Jh. nach Chr. beschleunigte sich der Besiedlungsprozess durch die Friesen. Zunächst noch auf einfachen Erdhügeln, später dann auf zunehmend befestigten Wurten schufen sich die Küstenbewohner halbwegs sichere Wohnanlagen.

Durch die ständige Erweiterung und Erhöhung der Einzelwurten entstanden die ersten zusammenhängenden Dorfwarften.

Um 1000 n. Chr. entstanden die ersten Deiche, um die landwirtschaftlichen Flächen vor der ständigen Überflutung zu schützen. Durch die Zusammenführung einzelner und isolierter Ringdeichabschnitte um 1200/1300 n. Chr. entstand der erste zusammenhängende Deichbereich an der ostfriesischen Küste.

Mit der nun erfolgten Eindeichung der Binnenlandflächen musste auch das Problem der Entwässerung gelöst werden. Einerseits musste das überschüssige Binnenwasser, oft lag das Land unter dem Meeresspiegel, wieder dem Meer zugeführt werden. Andererseits bestand die Notwendigkeit, dass Land vor der Meeresflut zu schützen.

Noch bis ins hohe Mittelalter flossen die Tiefs direkt ins Meer ab und entwässerten auf den natürlichen Weg das Land. Bei Flut drang dann das salzige Seewasser ( Brackwasser ) wiederum weit ins Marschenland ein.

Kennzeichnend ist im friesischen Raum fast immer die großräumige Entwässerung und Einpolderung von alten Meeresbuchten: u.a. Dollart, Bucht von Sielmönken, Leybucht, Accumer Ee Bucht, Harlebucht, Crildumer Bucht, Maadebucht, Schwarzer Brack und der Jadebusen.

Aber auch ausgedehnte Flussbereiche, wie das Leda, Jümme und Ems Gebiet, benötigten eine Entwässerung - ansonsten war die Bewirtschaftung von Nassflächen nicht möglich.

Alte Einzelsielwerke entwässerten und schützen das Land vor den Flutwellen. Parallel zur Schutzfunktion kam ab dem 16. -17. Jh. die Raumgewinnung, die Landgewinnung, dazu. Die Entwässerung konzentrierte sich auf größere Sieleinheiten - der Fokus in den alten Buchten richtete sich auf die Hauptflutströmungen, wie z.B. die Harleflut innerhalb der alten Harlebucht.

Nun entstehen die bekannten Besiedlungs-Siele, wie Alt-u. Neufunnixsiel oder auch Altharlingersiel.

Das Sielwesen als reine funktionale Entwässerungsangelegenheit verändert sich dahingehend, dass siedlungs-sozial-u. ökonomische Interessen Einzug in die Entwässerungs-u. Landgewinnungsprozesse erhalten.

3 ) Entwicklung der Sielbauwerke - Schlickpumpen ( Pumpsiele ) - Verlaate- - Holz-u. Steingewölbesiele - Hebersiele

Aura der Vergangenheit - seltener schöner Anblick. Altes Siel im Originalzustand mit halboffenen Sieltoren - Filsumer Siel am 10. Februar 2024.

Das alte Filsumer Siel ist ein reines Binnensiel. Ein Sielzug findet nicht mehr statt, da ein kleines Schöpfwerk von 1959 die Entwässerung übernahm ( siehe unter Bereich 1 ).

Entwicklung der Sielbauwerke - Schlickpumpen ( Pumpsiele ) - Verlaate- - Holz-u. Steingewölbesiele - Hebersiele

Definition Siel: Ein Siel ist ein Deichverschluss und diente anfangs ausschließlich der Entwässerung des Binnenlandes und schützte das Binnenland gleichzeitig vor Hochwasser bei auflaufenden Wasser ( Flut ).

Schleuse: Eine Schleuse dient der Schifffahrt die unterschiedlichen Wasserstände und somit die Höhenunterschiede zu bewältigen.

Kombinierte Siel - u. Schleusenanlagen: Errichtung verstärkt im 20. Jh.

Darstellung einer frühen Sielanlage ( Links: Innenansicht / Rechts: Außenansicht )

(Quelle: Johann Baptist Homann, Siel, 1718) nn )

Alte Klappsiele

(Quelle: Brettschneider/ Nieße - Agsta Hannover 1982, Seite 21)

Anfangs dienten ausgeschlagene Baumstämme als Sielabfluss. Es folgte eine Weiterentwicklung aus rechteckigen Holzkonstruktionen mit verschließbaren Klappen. Baumsiele und Klappsiele wurden auch als " Höhlen " bezeichnet. Eine Querbalken am oberen Außensielverschluss diente zur Aufhängung der Sielklappe.

Kleine Zug-u. Hebesiele

Noch heute sind kleine Zug-u. Hebesiele in Betrieb. Oft zur Entwässerung und Regulierung des Wasserstandes von kleinen Tiefs und Gräben. Das Konstruktionsprinzip ist ähnlich wie bei den frühen Klappsielen. Das Dichtungsschott ( das kleine Sieltor ) wird jedoch per Hand in die richtige Stellung gebracht. Vereinzelt ist ein Zugseil montiert und die Regulierung wird über den Wasserdruck geregelt.

( Quelle: Der Jadebusen, H. Egidius, Oldenburg 2011 )

Schlickpumpen / Pumpsiele

Besonders im Emsbereich kamen Schlickpumpen zum Einsatz - Schlickpumpen sind Varianten der Klappsiele. Auch in der Krummhörn sind diese einfachen Entwässerungseinrichtungen noch bis Anfang des 19. Jh. im Einsatz. Nachgewiesen sind Schlickpumpen in Gandersum und Rorichum ( um 1770 ). Die Pumpe, der Sielzugdurchlass, führte durch den Fuß des Deiches und hatte Fluttüren oder auch Flutklappen. Die Loquarder Schlickpumpe bestand aus Eichenbohlen und war 126 Fuß lang ( ca. 33 mtr. ). Die Pumpachten, eine Art Zweckverband, wie die Sielachten, unterhielten dieses Schlickpumpen ( Die Acht u. ihre 7 Siele, Band 1 , Seite 67).

Verlaate

Oft wurden Dämme angelegt um das Außenwasser nicht in tiefere Lagen einfließen zu lassen - die Verschlussstelle, das Verlaat, staute das Wasser auf. Die Verlaate, oft mit einem Schieberegulator oder Schiebeschott ausgestattet, regulierten dann den kontrollierten Wasserstand. Daraus entwickelten sich später die Stauwehre.

1.Bild: Verlaat im Jümme Hammrich - 2. Bild: Kleines Stauwehr zwischen Schoost u. Dose-Abickhafe ( 2/24)

Hebersiele

Hebersiele wurden besonders in den Jahren 1910 -1930 eingerichtet. Hebersiele funktionieren ohne Mechanik und Strom, sondern mit einem Luftdruckverfahren. Auf der einen Seite des Deiches ist eine Luftkammer installiert. Ein breites Rohr verläuft über den Deich und führt durch das Luftdruckverfahren das Entwässerungswasser dann in die See ab. Das einzige Hebersiel in Ostfriesland war in Dornumersiel installiert.

Hebersiel: Querschnitt und Lage. Bild rechts: Luftkammer eines Hebersiels

( Komplette Beschreibung : Siehe Rubrik Informationsmaterial - Nr. 10)

(Quelle / Skizze - Kalender für Jedermann- Ostfreesland- 10. Jahrgang 1923)

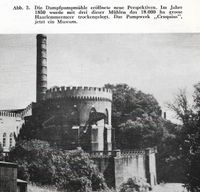

Dampfschöpfwerke ( Prinzip > Dampfmaschine )

Erste Dampfschöpfwerke sind im norddeutschen Raum ab 1880 anzutreffen. Im Jümme Hammrich ( Landkreis Leer ) hatte die Pieper Sielacht ( Pieper Sieltief ) das Dampfschöpfwerk Buddenburg um 1892 errichtet und 1928 auf Dieselbetrieb umgestellt.

Bild 1) Altes Dampfschöpfwerk der Pieper Sielacht an der Jümme ( Landkreis Leer )

Bild 2) Alte Dampfschöpfwerk-Mühle in den Niederlanden

( Quelle: Bild 1. Potshauser Blätter , Jahrgang 1962 - Heft 22, Seite 12)

( Quelle Bild 2. Die Deltawerke, A. Spits, Zaandam 1960, Seite 6 )

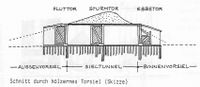

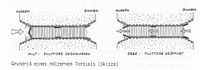

Holztorsiele

Im Zusammenhang mit zunehmenden Einpolderungsmaßnahmen vergrößerten sich nun auch die kultivierten Entwässerungsflächen.

Ab ca.1450-1500 sind vermehrt größere Holzsielbauten zu verzeichnen. In den Niederlanden sind ab dem 12.-13. Jh. schon Holzsielbauwerke bekannt. Neueindeichungen und die Zusammenlegung von kleinen Tiefs zu größeren Sieltiefs beschleunigte sich zunehmend. Die einfachen Klappsiele konnten diese Entwässerungsanforderung und den Hochwasserschutz nicht mehr gewährleisten.

Anfangs stand die Binnenentwässerung und der Hochwasserschutz im Vordergrund. Somit entstanden einfache Holzsiele mit einem Flut-u. einem Ebbetor.

Ein mittleres weiteres Sturmtor verstärkte dann zunehmend den Sielbau.

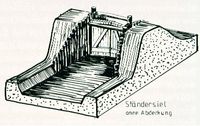

Skizzierung: Einfaches Holzsiel ohne Gewölbe - offenes Siel

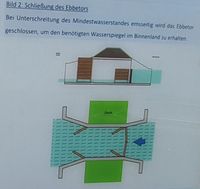

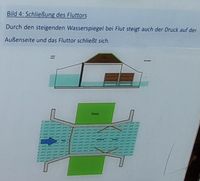

3 a ) Klassisches Funktionsprinzip

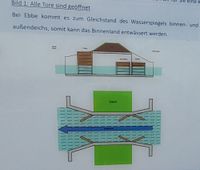

Das Funktionsprinzip folgt einen natürlichen Flut-Ebbe Rhythmus. Die beiden Fluttore, der Meerseite zugewandt,schließen bei Flut, da dass auflaufende Wasser die Tore zudrückt. Beide Einzelfluttore stemmen sich gegeneinander zusammen und verschließen somit das Siel und lassen kein Flutwasser durch.

Das mittlere Sturmtor ist funktional dem Fluttor gleichgestellt und verstärkt bei Sturmfluten, durch Vollflutung der Kammer- zwischen Flut-u. Sturmtor - das Siel.

Bei Ebbe kann das Binnenlandwasser, welches bei Normal Null oder tiefer liegendes Marschenland dann höher abläuft, durch die jetzt umgekehrte natürliche Fließrichtung durch die selbstöffnenden Flut-u. Sturmtore entwässern.

Das Binnen-Ebbetor, das eigentlich den normalen Ebbstrom den Weg versperrt, da beide Einzelebbetore beim Wasserablauf die Tore schließen lässt, ist schließ- u. öffnungsfunktional vom Sielrichter ( menschlicher Einfluss ) abhängig.

( Quelle: Johann Conrad Freese, Ostfrsl. u. Harlingerland, Aurich 1796 - Seite 323)

Albert Brahms ( A. Brahms, Anfangsgründe der Deich und Wasserkunst, Aurich 1754) vermerkt dazu, die Ebbetore sind " ganz unnütze Möbel", da ein Sielrichter ständig die Regulierung vornehmen muss.

Allerdings hat das Ebbetor eine wichtige regulative Funktion, bei Schließung wird eine mögliche Wasserknappheit im Binnenland vorgesorgt - für die damalige Binnenschifffahrt von besonderer Bedeutung.

Sind also Ebbetore im Siel eingebaut, so abschließend auch Albert Brahms ( ebd. Seite 204 ), dann muss das Binnentief vor dem Ebbetor, wo dann temporär kein Sielzug stattfindet und eine Verschlickung durch stehendes Wasser entstehen kann, " rein und sauber " sein.

Quelle: Brahms Albert, Anfangsgründe der Deich-u. Wasserbaukunst, Aurich 1754, Seite 204 )

Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.

Sielfunktionen ( Vergrößerung = Klick )

Quelle: Schautafel am alten Terborger Siel an der Ems - Sielacht Moormerland

(Quelle: Brettschneider/ Nieße Agsta Hannover 1982, Seite 23)

Die Gesamtlänge der Sielanlage betrug ca. 25-30 mtr. ; der Sieltunnel war ca. 4-5 mtr. breit und 3-4 mtr. hoch.

Von jetzt ab wird der eigentliche Sielverschluss vertikal konstruiert.

Die Stemmtore ( Sieltore ) werden, wie Türen, vertikal eingehängt. Die schweren und großen "Holzsieltüren" öffneten sich bei ablaufenden Wasser um die Binnenentwässerung zu gewährleisten. Bei Flut drängte das Außenwasser gegen die Sieltore und verschloss somit das Siel.

Passgenau treffen beide Sieltore bei der Schließung zusammen. Der enorme Wasserdruck wird abgeleitet von den Sieltoren in die Widerlager der Sieltoraufhängung. Am Boden des Siels verriegelt das Drempeldreieck der Schlagschwellen die Anlage.

Besonderes Augenmerk hatten die Sielbaumeister auf die Leichtgängigkeit der Tore. Die schweren Holzsieltüren waren oberhalb an ihrer Drehachse, auch Harrelposten genannt, mit Eisenbandverschlägen befestigt. Unterhalb war der Drehmechanismus ( Pfropfen) mit einer Metallhaube eingefasst. Dieser Pfropfen lagerte in einer gusseiserne " Pfanne " ( zuvor auch Kupfer ) und war somit reibungsfrei und gut beweglich. Auch der Einsatz von Bongossivholz (Tropenholz ) zwischen Pfanne und Pfropfen als Kugellager ist bekannt.

Massives Steingewölbesiel

Ab Mitte des 18. Jh. wurden die Holzsielanlagen durch Steinsiele ersetzt. Das Holz kam oft über Importwege aus Skandinavien, Mitteldeutschland und über Stapelplätze aus den Niederlanden. Somit ein sehr kostenintensives Produkt.

1744 ordnete Friedrich der Große, Ostfriesland war ab 1744 preußisch, in einer Kabinetts-Order an, dass ab sofort der Steinsielbau gefördert wird. Anfangs kam das Baumaterial auch teils von den ostfriesischen Schlössern und Festungen - für den preußischen König durchaus eine nützliche Ressource.

Grundsätzlich wurden Steinsielanlagen in ihrer Planung größer konzipiert. Größere Sielanlagen ermöglichten auch ein Steigerung der Sielkapazität (Entwässerungskapazität ) und führte zu Zusammenlegungen von Einzelsielstandorten zu Hauptsielstandorten.

Die Funktion der Siele gleicht dem Prinzip der früheren Holzsiele. Der Sieltunnel ist von jetzt ab oft als halbrundes Gewölbe gestaltet.

Funktionsprinzip:

> Außen die Holzstemmtore ( Sieltore ), die bei Flut schließen.

> Im Sieltunnel das Sturmtor

> im Binnensiel das Ebbetor ( offen bei ablaufendem Wasser )

(Quelle: Brettschneider/ Nieße Agsta Hannover 1982, Seite 23 u. 28)

An der ostfriesisch-friesischen Küste sind unterschiedliche Sielbautypen entstanden. Oft abhängig von sturmflutbedrohten Deichabschnitten oder lokalen Bedingungen.

Je nach Bautyp sind die Sturmtore entweder in der Mitte oder außerhalb des Tunnels angebracht. Oft hatten Siele aber keine zusätzlichen Sturmtorvorrichtungen. Kleine Öffnungen in Form von Schiebern in den Sieltoren unterstützen die Feinregulierung des Wasserstandes. Auch angebrachtes Seil-oder Tauwerk an den Sieltoren diente zur Feinabstimmung des Sielvorganges.

Das Sielaußenwerk ist i.d.R. aus Ziegelsteinen aufgemauert. Oft kommt auch Sandstein als Eckverbindung oder Formstein zum Einsatz. Der obere Sielbogen ist oft mit Inschriften bestückt und weist auf Gründungsdaten und Erbauer ( Sielachten / Deichachten ) hin. Profil-Frontsicht auf ein Siel:

(Quelle: Brettschneider/ Nieße Agsta Hannover 1982, Seite 29)

Auch Schöpfwindmühlen haben im niederländischen und ostfriesischen Küstenbereich die Entwässerung sichergestellt.

Alte Wynhamster Kolk - Schöpfmühle mit archimedischer Schraube ( Bild links ).

( Quelle: Bild rechts: Der Landkreis Norden, Bremen 1951, Seite 17)

( Quelle: Bild links - Eigenbestand )

Ab den Nachkriegsjahren, an einigen Standorten auch schon früher, übernahmen maschinelle Schöpfwerke die Entwässerung des Binnenlandes.

Heute sind leider nur noch wenige Siele komplett erhalten. Sehenswert sind u.a. die erhaltenen Siele von Esklum, Weekeborg, Filsum, Petkum, Dyksterhusen, Greetsiel, Nessmersiel, Hooksiel, Norden und Termunterzijl ( NL ).

Oft sind noch Teile oder Fragmente von Sielanlagen erhalten.

Neue Siele der Zukunft - Rohrsiele - Altes Prinzip und neue Technik. Vom Baumsiel zum Hightech - Rohrsiel.

( Klever Risk Studie, Emden 2023, Seite 26 )

DAS MEER ES GIBT, DAS MEER ES NIMMT